招待したゲストが当日初めて手にする「席次表」。

持ち込みや手作りを検討する方も多いのですが、名前や肩書き、配席も記入されているものなので個人的に一番気を遣うべきところだと思いますし、当日は完璧なものをお渡ししたいですよね。

席次表作成の時に初めて知るようなマナーや注意点もありますので合わせて解説していきます。

席次表作成の注意点はゲストのリストアップ時から

以前招待状の記事で、ゲストのリストアップデータは後の席次表作成時に役立つとお伝えしました。

招待状~席次表は全て連動しているので、リストアップした名前や肩書きのデータをそのまま席次表でも使用できれば当然楽な訳です。

今はWEB上で簡単作成するシステムもありますし、手書きよりもエクセルやスプレッドシートで管理しておくと何かと便利ですよ。

手作りや式場手配の場合でもWEBを取り入れた席次表作成ツールが一般的となってきていますが、このようなツールは手書きで下書きを書く必要がないので一度入力したら後は配席していくだけとなります。

そうでない場合は席次表作成の時に手書きで下書きをしていく必要がありますが、

わさび

わさび間違えたくないしまた手書きも面倒くさいなぁ

皆さん思うことだと思います。できるだけ簡略化したいですからね。

招待状と席次表で二度手書きとなるとそれだけ間違いの可能性も高くなるだけに注意が必要です。

ただそれ以前に注意してほしい点はこちら。

WEBでも手書きでも、最初に入力した情報が間違っていたらアウト

よくある間違いが勘違いで、「リストアップ時の情報が間違っていて最後まで間違ったまま完成してしまう」こと。

なので席次表作成時よりも前にリストアップ時にしっかりと確認しておきましょう。

リストアップが違ってたら招待状の宛名も違うということですし、そこで気づけばまだ良いですが席次表も違っていたらかなり失礼になってしまいます。

席次表作成時はどんなことに注意する?

席次表作成時に注意するべきポイントをまとめてみました。

式場で発注の場合は担当プランナーや優良制作メーカーであれば間違いを指摘してくれるのでおすすめです。

式場で頼むと高いけど安心感はあるね!

ネット上では格安のサイトも多く存在しますし手作りではもっと安く作成が可能ですが、その分チェック等は自己責任も問われますのでご注意ください。

名前の間違い

基本的にあっていけないことですが、しっかりとチェックしましょう。

普段会っていない親族や、友人もニックネームで携帯番号を登録していたりすると意外に知らなかったりします。

その他間違えやすい漢字として「高橋」と「髙橋」や「山崎」と「山﨑」などはあるあるで、いずれも招待状の返信はがきが返ってきた時点で本人が書いたものと照らし合わせることができます。

よく席次表に「ご芳名・お席順に失礼な点がございましたら慶事につきご寛容の程~」と書いてありますが、怒る人は怒りますからご注意を。

会社名・役職名

会社関係を招待する時は肩書きに会社名・役職名が入ります。

中には長い肩書きになってしまうことも多々ありますが略したりすることはNGです。

基本的に㈱や㈲は略さず、名刺に載っているものが正しい役職名となり、先輩・同僚や後輩などは会社名は明記せず、新郎職場先輩や新郎同僚などでOKです。

新郎●●と新婦●●

これは新郎友人を新婦友人などに表記してしまうケアレスミスで、中には新郎新婦それぞれの名前の上にある肩書きを間違えてしまった例も…

意外と見落としそうなポイントだけにしっかりとチェックしましょう。

親族の肩書き

普段何気なく呼んでいる「おじさん」「おばさん」ですが、この二つには呼び分けがあることをご存じですか?

- 伯父・伯母 → 父または母の兄・姉

- 叔父・叔母 → 父または母の弟・妹

いとこも人によって漢字が変わります。

- 従兄・従姉 → 新郎・新婦よりも年上で男性か女性か

- 従弟・従妹 → 新郎・新婦よりも年上で男性か女性か

ちなみに、同い年の場合は相手を上にみて従兄or従姉にするか従兄弟or従姉妹の表記となります。

家族の敬称

結婚式の主催者は両親が一般的であることから新郎新婦それぞれの両親には「様」は使用しませんが、祖父母や兄弟姉妹はこのようになるのが一般的です。

- 両親と同居している場合、「様」をつけない

- 両親と同居していない場合、「様」をつける

- 未婚の場合、「様」をつけない

- 既婚の場合、「様」をつける

兄弟姉妹の場合は新しい家族を持っている場合は敬称をつけますが、同じ席内で兄弟の敬称の有無があると違和感があることも事実なので、その場合は両親のみ敬称なしというケースもあります。

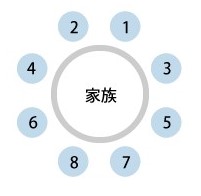

円卓の場合の配置

基本的に夫婦は隣同士になります。

この図でいくと、席次表の表記上は隣になったとしても、③と④、⑤と⑥の配置に夫婦が来ることは基本的にありません。(間に子供が来る場合は除く)

例えば伯父・伯母の方の配席となると、①・②、④・⑥、③・⑤が一般的で、このご時世果たして正しいかどうかは別ですが、④・⑥と③・⑤に夫婦が来る場合は男性を上に配置をするようにしましょう。

旧姓表示や子供の存在

新婦友人にありがちなのは入籍して新姓になっているにも関わらず旧姓のままにしてしまうことで、入籍して間もない頃はまだ呼び慣れていなかったりするので結構多い間違いです。

同様に料理提供無しで出席する子供がいる場合も席次表への記載忘れが多いですが、料理の有無に限らず出席であれば必ず記載するようにしてください。

席次表を手作り・持ち込みする時のポイント

現在の結婚式は手作りやDIYが一般的となりました。

中でも席次表をはじめとするペーパーアイテムは誰もが一度は手作りを考えたことがあると言っていいくらい比較的取り入れやすいアイテムと言えますが、作成時のポイントや注意点もあります。

どのようなタイプの席次表を手作り・持ち込みしたいか

式場で注文できる席次表は紙ベースのものがほとんどです。

これはペーパーアイテムの業者がいるので、部数が必要となる紙ベースの席次表の方がマージンをより多く取れること、式場サイドがWEBに切り替えたとしても従来の業者の反発が考えられることが理由です。

実際は手作り・持ち込みだとこれだけ種類があるのでどんなタイプが良いか考えておきましょう。

- 一般的な席次表

- シーティングチャート

- エスコートカード

- LINE席次表

一般的な席次表

比率で言えば一番多い紙ベースの席次表です。

WEBで発注であれば式場よりも安価に、手作りであれば更にお得に作成が可能ですが、手作りの場合はそれなりのPCスキルが必要となります。

シーティングチャート

シーティングチャートは日本でいう席次表のことですが、日本では世帯につき1部用意することに対して 、欧米ではパーティー会場の入り口に案内用として一覧になっているボードを置くことが一般的です。

席次表との違いは「ゲストに渡すことはしない」ことで、渡す手間やコストも省けるというメリットもあります。

エスコートカード

エスコートカードはゲストに座る席を案内するためのアイテムで、ゲストはボードから自身の名前が記入されたカードを手に取り、記載されているテーブルナンバーをもとに着席します。

全体の配席が確認できる席次表とは趣旨が異なりますが、座席案内の役割は果たしているため取り入れる方も多いアイテムです。

WEB席次表

当日の配席やメニューなどスマホで完結するサービスです。

スマホの普及とコロナ禍特有の直前の人数変更などにも対応しやすく、今後一般的になってくるサービスです。

LINE席次表をはじめとするサービスの記事はこちらをご参考ください。

手作りできる環境

ペーパーアイテム手作りに必須な環境はこちら。

- PCやWi-Fi環境が揃っている

- プリンターがある

今では外部で印刷も容易になりましたが、自宅でプリントできる環境にあると細かい確認ができますね。

ロット数だけ多くなってしまうケースもありますが、印刷だけ外部に依頼という手もあるのでこのようなサービスも検討してみてください。

校了→完成(納品)までの期間

ウェルカムボードなどとは違い席次表はゲスト人数の最終確定があって初めて印刷という過程に進むことができます。

通常は7~14日前に人数が確定しますがこの期間から遅くても式前日までに完成している必要があり、新郎新婦はその他の準備物も並行しているため印刷の日程や納期には注意が必要です。

式場発注のメリットはこの作業を全てを請け負ってくれることにあり、最後にバタバタしたくない方は多少高くても割り切って注文することも大事です。

手作り・持ち込みに役立つ記事

席次表の手作りに役立ちそうな過去記事はこちらです。

めおとロゴは席次表をはじめとした手作りアイテムのワンポイントに、英語フレーズはフォントと合わせておしゃれに使えますので参考にしてみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は「席次表作成の注意点」についてまとめてみました。

せっかくの晴れの日ですから、アイテムひとつで気分を害させてしまうのももったいないですよね。

今後結婚式の打合せが始まる方は、

- リストアップ時の初期情報に気を付ける

- 席次表作成時は気をつけたい7つのマナーがある

- 自分にあった席次表を選ぶことや、印刷だけ注文にするのもあり

こちらを意識しながら進めていってくださいね。

それでは素敵な結婚式を♪